اخبار المحافظات

‘‘بيان للناس‘‘: حضرموت في القرنين 10 و 11 الهجري : بين الأباضية و المعتزلة (مشروع رؤية)

‘‘بيان للناس‘‘: حضرموت في القرنين 10 و 11 الهجري : بين الأباضية و المعتزلة (مشروع رؤية)

‘‘بيان للناس‘‘ مشروع الرؤية في كتاب :

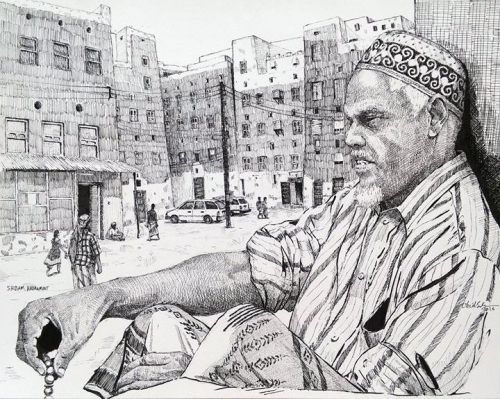

حضرموت بين القرنين : الرابع و الحادي عشر للهجرة ، العاشر و السابع عشر للميلاد بين الأباضية و المعتزلة (مشروع رؤية) و مستقبل الكتابة التاريخية في المسألة الحضرمية

للباحث والمؤرخ الأستاذ "سالم فرج مفلح"

(أن نكون الأوائل هو أن نكون ملعونين محتقرين – نيتشه-)

..........................

قال المؤرخ الالماني (رانكه) - 1795 -1886م - : (ان علم التاريخ يبدأ بنقد التقليد . ) ، ما يقصده رانكه بنقد التقليد ، هو ذلك النقد المؤدي الى الكشف عن منطق خاطئ و مضلل ، و ابداع غيره . و في هذا الاتجاه لمعنى الكتابة التاريخية تأتي دراستنا التاريخية في الكتاب المذكور، فهي تنتمي إلى ما يسمى بالكتابة التاريخية النقدية ، أو التوثيق التاريخي المضاد ، هذا النوع من الكتابة يهتم بإعادة كتابة التاريخ على أسس أكثر دقة وصرامة علمية ، وهي الكتابة التي تهتم بها الجامعات ومراكز البحوث والدراسات . وإذ أن المادة التاريخية في الكتاب المذكور تحمل عبارة (مشروع رؤية) ، فإن هذا يعني أنها تحمل في طياتها قراءة نقدية لرؤية سابقة عليها وسائدة ، مضمونها هو : (السيادة المبكرة للاعتقاد السني في العصر الوسيط) ، وتطرح مشروع رؤية أخرى جديدة ومخالفة لما قد رأته الرؤية السائدة ، مضمونها هو : (استمرار سيادة الاعتقاد الأباضي و المعتزلي حتى العصر الحديث ، اي القرن العاشر الهجري على الاقل – السابع عشر الميلادي).

و حيث ان هذه الدراسة أو مشروع الرؤية ، هي في محتواها (رؤية تأسيسية) ، اي غير مسبوقة مادة و منهجا ،و تقف على قطيعة مع (الرؤية السائدة) في الكتابات التاريخية المشتركة معها في موضوعها خاصة الحضرمية منها ، و ترى ان تلك (السيادة) تقوم على المهترئ المتهالك المتآبد او الساعي للتآبد ، أي أنها في مهمة اختراق التقليدي و المألوف و زعزعة يقينياته و ثوابته و بداهاته ، هكذا يمكن فهم مهمة حديثنا - كأول خطوات هذه الرؤية - حول (الرؤية السائدة و نقضها) و ليس مجرد نقدها ، هذا (النقض) الذي تم (جذريا) ، اعتمد على تبيان التناقضات الذاتية والموضوعية (الداخلية و الخارجية) للرؤية السائدة ، إذ أنه لا يحق لرؤية ان تدعي (العلمية) في الوقت الذي تحمل فيه تناقضاتها في ذاتها ، أي في منطقها الداخلي و صميم بنائها ، و هو الأمر الذي وضع تلك الرؤية في مأزق علمي خانق ، إن لم تكن قد ولدت ميتة ، لا أرى أفقا للخروج و الخلاص منه بحيث يعيد لها حضورها المرجعي السابق ، و ذلك للأسباب التالية :

أن تلك الرؤية إنما هي حصيلة و ضحية (منهجها) الذي جانب و حاد عن (العلمية) حتى في ابسط شروطها و هو (عدم التناقض) حسب مبدأ (الثالث المرفوع أو الممنوع) ، ، فليس من العقل أو المنطق أو العلم في شىء أن يقول مؤرخ : انه في القرن الرابع الهجري أذاب الله الأباضية كإذابة الملح ، ثم نجده يقول بحضورها القوي في قرون لاحقة متأخرة ، أو أن يقول آخر : ان حضرموت في القرن السادس الهجري كانت كلها سنية الاعتقاد ، ثم نجده يقول عن الأوضاع في نفس ذلك القرن : و كانت الأباضية و المعتزلة طامة على الملة الاسلامية .

أو يقول آخر : انه في ظل الغزو الصليحي لحضرموت في منتصف القرن الخامس الهجري ، ارتفعت راية أهل السنة . فكيف يمكن أن نفهم أن تقوم الدولة الصليحية الشيعية الاسماعيلية المذهب باعلاء راية أهل السنة ؟.

هذا المنطق المختل و المتناقض إلى درجة السذاجة ، هو منطق كل المؤرخين الحضارمة الذين عانوا الكتابة التاريخية الحضرمية ، و كل يتناقض على طريقته ، غير أنهم متفقون على السيادة المبكرة للاعتقاد السني في حضرموت و هو الأمر الذي يرى مشروع رؤيتنا خلافه تماما . ولهذا فان اعتماد نفس هذا المنهج – إن كان هناك منهج - للبحث عن مخرج من ذلك المأزق ، لابد ولا محالة أن يكون عديم الفائدة ، و لن يعطي جديدا يذكر ، و بالتالي سوف يظل الموقف العلمي لتلك الرؤية حبيس مأزقه الخانق ، إذ أن الجديد لا يأتي إلا من خلال اعتماد منهج آخر أكثر علمية و حداثة .

في حالة اعتماد منهج آخر أكثر علمية و حداثة ، فانه يستحيل أن يعطي مخرجا موافقا لتلك الرؤية و يعززها ، لأن أزمتها لم تكن إلا نتاج تناقضاتها الفجة و الصارخة ، فالحداثة إنما هي ثورة عقلية ضد التقليد و الاتباع و النقل و الانغلاق و الجمود على الموجود ، بل هي (العقلانية) التي تغطي فضاء الوجود الانساني في هذا العصر ، و ليس مهمة مناهج الحداثة إلا التفكيك و النقض و الهدم من خلال بيان العيوب المنهجية و كشف التهافت ،أي الهدم من اجل إعادة البناء ، و ليست مهمتها تصليب المفتت و المفكك ، و لا تجهد و تجتهد في تصليب المفتت و المفكك إلا أفقر الكلمات وأعجزها عن التجديد و تجاوز التقليد ، و لهذا فان اعتماد مناهج الحداثة لن تقدم إلا تعزيزا إضافيا لمشروع رؤيتنا هذه ، و هو الأمر الذي يترتب عليه أن تكون الرؤية السائدة التقليدية من كتابات الماضي التي فقدت قدرتها المرجعية (التفسيرية) إذ لا فائدة ترجي من حقن الدواء لجثة هامدة .

إن انتفاء (العلمية) عن الرؤية السائدة ، و بالمقابل المنهجية الصارمة التي شكلت بناء مشروع رؤيتنا ، كل ذلك يمنع (الصدام العلمي) بين الرؤيتين ، نظرا لعدم التكافؤ ، كما أن أية محاولة لفتح مجالات صدام مع مشروع رؤيتنا ، لن تقدم الرؤية السائدة من خلاله إلا حشفا و سوء كيل ، و سوف يؤدي الى مزيد من التعرية لجسدها الضئيل المتهالك . و حول (عدم التكافؤ) بين الرؤيتين .

حدث في شهر فبراير 2016م ، في جامعة حضرموت ، أن كانت هناك مناقشة لرسالة ماجستير بعنوان:( موقف علماء حضرموت من الشيعة) ،كان الطالب من حضرموت و الدكتور المشرف من جامعة حضرموت ، و كان الدكتور المناقش الخارجي من جامعة عدن ، و هو الذي بادر الطالب و المشرف بالسؤال التالي : لماذا تجاوزتم دراسة الاستاذ سالم مفلح الواردة في كتابة (حضرموت) و هي دراسة رصينة وتغطي أغلب المواضيع الواردة في الرسالة و هي تختلف مع ما تقومان بتسويقه .؟. و لعل فيما قاله الدكتور المشارك دلالات أخرى ، و لكن حسبنا منها ما يخص عدم التكافؤ بين الرؤيتين.

هذه المنهجية الصارمة والقيمة العلمية التأسيسية لمشروع رؤيتنا هذه هي التي دعت المجلس العلمي بجامعة عدن إلى الموافقة على مقترح (مركز الدراسات اليمنية) بالجامعة على عقد ندوة علمية (بحضور المؤلف) لمناقشة مشروع الرؤية هذه ، وحددت محاور الندوة و المسؤول العلمي عن كل محور ، و حدد تاريخ انعقادها في شهر سبتمبر 2007م ..

و في الوقت الذي يمنع مشروع رؤيتنا اعتماد ما قبله و يشل قدرته المرجعية التفسيرية ، فانه بالمقابل لا يقبل مواكبته و مسايرته في نهجه التجديدي إلا من خلال مناهج بحث موافقة لها في نهجها ، إذ انه لا يقبل إلا الكتابة العلمية المنهجية ، و هو الامر الذي يتطلبه البحث في أغوار التاريخ الحضرمي و مجاهيله و فجواته الكبيرة و بياضاته الواسعة ، من اجل الاجابة على السؤال المركزي و الاساسي فيه و هو : ما هي حقيقة سيرة الاسلاف التي أخجلت الاخلاف و دعتهم الى إخفاء و إفناء سيرة السلف ،حسب المقولة التي أوردها المؤرخ علوي بن طاهر الحداد ، حين قال في أشهر سقطاته على الاطلاق : (ان الأخلاف وجدوا في سيرة الأسلاف ما ينكرونه عليهم اليوم ، فعمدوا إلى إخفائها وإفنائها ) ، وهي التي أثبت صحتها مشروع رؤيتنا أو يزعم ذلك.؟ ، ثم ماذا ترتب على عملية الإخفاء و الإفناء تلك في كل مناحي الحياة السياسية و الاجتماعية و الثقافية ؟ ، ثم هل ثمة علاقة ما بين الرؤية السائدة تلك و أزمة الهوية التي تعصف بالمجتمع الحضرمي منذ قرون خلت ، ثم ما هي الطرق و السبل و الحيل التي أتبعها الأخلاف في تحقيق وإنجاز مهمتهم في الإخفاء و الافناء ؟ . ثم قبل ذلك و ليس بعده ، ألا تسقط و تقوض و تدحض الى حد التسفيه تلك المقولة كل ما قاله و كتبه و وثقه الاخلاف عن حقيقة سيرة اسلافهم .؟؟

إن مقولة المؤرخ الحداد تلك ، تعنى فيما تعني ، بل يلزم عنها بالضرورة ، ان المكونات الاصيلة للهوية الحضرمية ، قد تعرضت لـ (عنف ثقافي ) تم من خلاله (إعادة توجيه) تلك المكونات الى وجهة جديدة مستحدثة و مقطوعة الجذور بالحقيقة التاريخية الحضرمية ، و بمعنى آخر ان الهوية الحضرمية كما هي مكتوبة اليوم ، تفتقد لعنصر الأصالة ، وتلك نتيجة لازمة لتغييب الحقيقة التاريخية ، وانه تم فرضها فرضا (أي الهوية المكتوبة) على المجتمع و الثقافة الوطنية بأساليب ذلك العنف الثقافي ، و لا يكون هذا النوع من العنف إلا مقصودا.

و إذا كانت الهوية الحضرمية الجامعة ، قد تكونت – تاريخيا- من هويتين ، هما هوية (المدن) و هوية (القبائل) ،و بينهما صراع خفي أحيانا و مكشوف عنيف في أحيان أخرى ، و إذا كان ما هو مكتوب عن الهوية القبائلية لا يكاد يذكر في أحسن الاحوال ،و المكتوب عن هوية المدن كتب تحت ضغط عقدة الاخلاف من حقيقة سيرة الاسلاف ، فان كل ذلك يعني أن حضرموت اليوم لا تملك هوية أصيلة مكتوبة ، و تلك لعمري ، لقاصمة الظهر .

ما كان لأزمة الهوية الحضرمية عبر مكونها التاريخي إلا أن تفرض نفسها على جهود الرعيل الأول من أهل الفكر الحضارمة ، فكان أن بذلوا جهدا جبارا في محاولتهم اختراق سديم مجاهل التاريخ الحضرمي ، و نذكر منهم : سعيد عوض باوزير و محمد عبدالقادر الصبان و علي احمد باكثير و صالح بن علي الحامد و عبدالرحمن بن عبيدالله السقاف و محمد عبدالقادر بامطرف و غيرهم ...، و سوف يظل المكون التاريخي للهوية يفرض نفسه في الدرس و التحقيق حتى العودة المحققة للوعي المفقود.

إن الهوية الوطنية القادرة على الصمود والإضافة في هذا العصر الذي تجتاحه أعاصير (العولمة) ، إنما هي تلك التي تمتلك القدرة على نقد مكوناتها و تجديدها و الإضافة إليها وتأصيل ما يتناسب و روح العصر ونبذ كل زائف أو مهترئ أو فقد قدرته على حشد إمكانيات الأمة أو أصبح معرقل لمسيرتها نحو الحضور والإبداع .

و أمام هذه الصعوبة و التعقيد والأهمية الحيوية لمعضلة و أزمة الهوية الحضرمية الأصيلة ، فإنها لا تجد حلها في ترقيعات مستعجلة أو ثورية أو أساليب إدارية متعالية ، بل تتطلب مشروعا وطنيا استراتيجيا يأخد كل المعطيات و المخاطر و التحديات بعين الاعتبار ، على أن يظلنا جميعا شعار (الوطن فوق الجميع ) كشعار للمهمات الوطنية الصعبة القادمة ، و ما قد تتطلبه من تنازلات (قد تكون مؤلمة) من اجل وطن مختلف .

و لهذا ، فان الكتابة المطلوبة في التاريخ الحضرمي في ظل أزمته المزمنة تلك لا تتطلب فقط المنهجية العلمية ، بل و تتطلب أيضا المعرفة و الدراية الواسعة أي بمعنى آخر أن تلك الكتابة المطلوبة لابد لها أن تلتزم بالجانبين : التنظيمي المنهجي و الجانب الفكري الثقافي حتى يمكنها اختراق سديم ذلك المشهد الكئيب السائد، و لهذا فهي لا تقبل بأي حال من الأحوال جرأة الحصان الأعمي التي تلزم عن الكتابة غير المنهجية في أصدار أحكامها ... بل و نظرا لكثافة المجهول من الحقيقة الحضرمية و تعدد الحجب التي أسدلها الأخلاف حولها ، فاني أكاد القول : أن الحد الأدني من الكتابة التاريخية المطلوبة هو أن تصيب هدفا لم يصبه أحد ، و حدها الاعلى ان تصيب هدفا لم يره احد ، و لا تستطيع تلك الكتابة المطلوبة تحقيق مبتغاها ذاك الا إذا امتلكت فكرا يفكك و يعري و يكشف و يفضح . و أما خلاف ذلك ، فلن يضفي الا مزيدا من القتامة و البؤس على مشهد اسس بنيانه على كآبة التناقضات و عدم التناسق و الاتساق .

لا يفوتني هنا أن أشير إلى مفهوم (السقطات) الذي اعتمدته هذه الدراسة ، فقد تعامل معه البعض على انه يعني (زلات اللسان) التي لا يعتد بها ، هذا الفهم السطحي الساذج يدل على غياب العلمية عند القائلين به ، ذلك ان مفهوم (السقطات) في علم التاريخ يعني (التراجعات) عن مقولة أساسية لهذا المؤرخ او ذاك ، و على هذا المعنى تأتي كل إستشهاداتنا بسقطات رعاة و دعاة الرؤية السائدة أو مؤسسيها ، و هي أساس تناقضات تلك الرؤية التي أخرجتها من الدائرة العلمية .

كما أن هناك من رفض اعتماد (الأدب) شعرا و نثرا كمصدر من المصادر التاريخية ، و لست في حاجة الى القول ان هذا الرفض يعد فضيحة علمية إن صدر عن أكاديمي متخصص و لا يعذر الناكر حتى من العوام ، لشهرة الاستشهاد بالأدب حتى في حياتنا اليومية ، و قيل قديما : الشعر(ديوان العرب) و هو الذي حفظ لنا اليوم الاحداث التاريخية و طبيعة حياتهم و ظروف معاشهم في الجاهلية والاسلام ، و في كل الاحوال ، فالبقايا الحيوانية و الحجرية و النباتية و المخطوطات والادب والرسائل السياسية والقنصلية و الصور و الرسومات و النقود كلها وثائق ، و لا توجد وثيقة مجردة ، إذ أنها كلها متميزة إذا أحسن المؤرخ فهمها و استخلاص حقائقها ، و لهذا ، فلا وجود للمؤرخ (المطلق) الذي يحسن فهم كل الوثائق .

و لقد تمنيت في مقدمة الطبعة الاولى ، أن أرى مشاريع رؤى أخرى تعقب رؤيتي هذه ، غير أن أمنيتي تلك لم يكتب لها التحقيق ، فظل مشروع رؤيتنا هو سيد الموقف المعارض و المخالف ، و رغم أن ذلك يصب في صالحه علميا ، إلا أن ذلك الأمر يدل على ضيق و ربما جدب الميدان العلمي و الاكاديمي و الثقافي و عجزه عن مواكبة القضايا الوطنية قبل القضايا العلمية ، باعتبار أن (أزمة) التاريخ الحضرمي ، قد بلغت حدا الى الدرجة التي يمكن اعتبار ضرورة إعادة قراءته و كتابته كقضية وطنية من الدرجة الاولى و لا تقبل الاهمال او التأجيل ، كما أن الاصرار على اعتماد الرؤية السائدة لابد أن يعني انتصارا و تغليبا لعوامل أخرى من المؤكد أنها ليست علمية و ليست وطنية .

فليس مقبولا و لا معقولا (في الحالات السوية) ، أن نرى مثل هذه الرؤية و هي تنسف المعهود المتداول على مستوى التاريخ الوطنى ثقافيا وأكاديميا ، دون أن تعقبها ردود فعل تنتقدها أو تؤيدها أو تستفيد منها أو تبني عليها ، كل ذلك لا يحدث الا في حالة وجود (أزمة) في الوعي الوطني أو العلمي أو هما معا ، ذلك انه من المعيب على العقل العلمي الحضرمي ، أن تسود تلك الرؤية – على عيوبها القاتلة – إلى اليوم ، دون أن تمسها رياح النقد و النظر العقلي ، و كأني بالقوم قد أقاموها مقام (المقدس) و تحريم المساس بها أو الاقتراب منها ، أو كأني بالقوم هم أنفسهم لم تمسسهم رياح (العقلانية) ، فظلوا حبيسين أساليب التفكير العقيمة البالية التي أحترقت في أتون عصر (التنوير) منذ قرون خلت .

هذه الحالة السكونية التي تمكنت من (الثقافة الوطنية) و التي ظهرت في شكل الجمود على الموجود ، هي نتيجة طبيعية لمجتمع يعاني من (العنف الثقافي الرمزي) منذ قرون خلت ، فكان من ألزم نتائجها قدرة الغالبين على حجب أي تعسف ناتج عن نتاجاتهم الثقافية ، وإظهاره على انه شرعي ، و على المجتمع ليس فقط القبول به ، بل و أيضا الترويج لشرعيته ، و هو الأمر الذي يظهر في حالة (اللاوعي) التي تسيطر على عقلية المثقفين بصفة خاصة .

و في ظل هذه الحالة السكونية ، يأتي مشروع رؤيتنا هذا ، ليشكل تمردا علميا و معرفيا (ابستمولوجيا) يطمح الى أن تتأسس عليه ثورة نقدية في الكتابة التاريخية الحضرمية .

و لعله من المفيد هنا أن نذكر بعضا من سمات المجتمع الذي يعاني من العنف الثقافي الرمزي ، نذكر منها ما يلي :

السعي من أجل التقليل من أهمية أي انجاز علمي أو إبداعي يحققه الآخر المختلف معه ، حتى و لو نال ذلك الانجاز إعجاب و تقدير الأغلبية المثقفة .

تسخير الاعلام للتشهير و القمع اللغوي ضد الآخر المختلف .

تسيير المشهد الثقافي بواسطة عناصر قيادية تنتمي في تكوينها الشخصي إلى ما يمكن ان يطلق عليه (المثقف الجاهل ) ، و هو الذي يفرض المسلمات التي لو انتبهنا إليها فكرنا فيها ، بدت لنا غير مسلم بها ، و هي مسلمات تجعلنا نعتبر الظواهر التاريخية الثقافية ذات طبيعة سرمدية أو نظاما عابرا للأزمنة ، و هو أشد أنواع العنف الثقافي الرمزي .

و لهذا فان المسألة الحضرمية في كل حلقاتها ، تتطلب رجالا من عيار ثقيل و ذوي عزيمة نضالية عالية ، لا تلههم صغار المكاسب و لا تفل حدهم كؤود الصعاب .

و لازال الأمل كبيرا ، في تجاوز ذلك القصور في ردود الفعل تجاه مشروع هذه الرؤية ، على أني أرى أن المنشود ليس رهن الطلب اليوم ، و لكن من المؤكد الذي لا لبس و لا شك فيه ، أن ذلك المنشود سوف يرى النور في مستقبل الأيام لا محالة ، و سوف يصدر أحكامه علينا و على زماننا هذا .